今更説明不要の国民的グルメ漫画「美味しんぼ」。

©雁屋哲・花咲アキラ/小学館

紹介される美味な食材や料理だけでなく、登場人物たちの極端かつ口さがない物言いのインパクトの大きさもまた、人気漫画になった理由かと思います。人生で一度入ってみたいセリフNo.1は「この洗いを作ったやつは誰だー!」だよね?

そんな美味しんぼの登場人物の中に「京極さん」という食通おじさんがいるのですが、彼もまた京都の成金らしい口の悪さで作中作外問わず愛されています。

そんな彼の名台詞といえば「あんた、なんちゅうもんを食わせてくれたんや……」。

「美味しんぼ」の主人公である山岡士郎とその父親である海原雄山はしょっちゅう「『究極』対『至高』」という料理対決親子喧嘩をやっているんですが、そのなかの「鮎対決」の回で審査委員を務めた京極さんが、後攻である雄山の提供したアユを食べたあとに叫んだのがこのセリフです。

細かいことを説明しだすと終わらないんでやめますが、簡単に言うと海原雄山が彼に食べさせたのは「生まれ故郷の高知県四万十川のアユ」だったんですね。どんなにうまい名産地よりもふるさとのアユのほうが美味しいに決まってるし心に刺さるよ、それと比べたら山岡さんのアユなんてカスだよ、というお話なのでした。

アユの味ってほんとに河川ごとに変わるの?

なんですけども、実際のところ「アユってほんとに川ごとで味変わるの?」という疑問が出ると思います。

鮎釣りをされる方は「ぜんぜん違うよ」っておっしゃるし、たしかに首都圏近郊の川と地方の水のきれいな川で採れたアユではそれぞれ違うと思うんですけど、この話では山岡さんが持ってきたアユも当然名産地のやつなんですよ。実際に京極さんも山岡さんの鮎を絶賛してたし(その直後になんJ民もびっくりの手のひら返しをするんだけど)。名産地同士で味が違うっていうのは単純な「美味しい」「美味しくない」の差ではないということになると思うのです。果たして本当に食べて違いが分かるものなのか。

いつか確認してみたいなあと思っていたある日、岐阜県の「囮アユ」屋さんから「いろんな川のアユ送るから食べ比べてみてよ!」というオファーが偶然届きました。

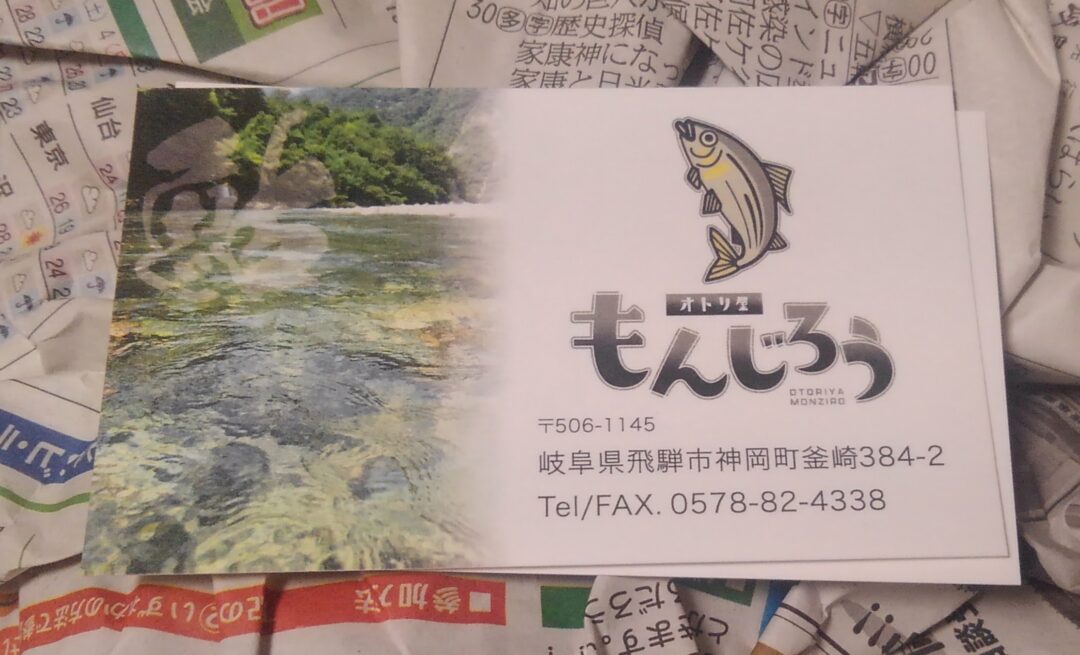

送ってくださったのは、岐阜県飛騨市神岡町の「もんじろう商店」さん。

オトリ屋もんじろう FACEBOOKページ

囮アユというのは、アユの友釣り(アユが縄張りに入ってきた魚を体当りして追い払う習性を利用した釣法)をするときに必要になる生きたアユのことです。友釣りでは新しいアユが釣れるたびにそれを囮にしていくのですが、最初の1匹目はお店で購入するわけです。

囮はもちろん生きが良いほど良い、というわけで囮アユ屋さんのアユはいつでも最高品質なわけですが、もんじろう商店さんではさらに天然アユの卸売もされているそう。

アユは氷水で締めた後、ブラストチラーで急速冷凍し、-50℃のストッカーで保存するとのことで、全国どこでも新鮮なままのアユを食べられるそうです。

そんな素晴らしいアユを分けてくれるという! しかもとくに理由もなく!! こんなありがたいことってそうそうないぜ!

ということで早速、食べ比べやってみることにしました!

アユの味比べやってみた

頂いたアユはこの4種類。 高原川 双六川

・高原川産(8月初旬漁獲)

・高原川産(9月1日漁獲)

・高原川支流双六川産

・井田川支流野積川産

これらの河川はいずれも、アユの名産地として名高い富山県神通川の支流です。

パッキングされて送られてきたアユはまさに生きているかのような雰囲気をまとっており、なんならこのままゆっくり溶かしたら泳ぎだしそうな気すらします。

これをそのままグリルに並べ、焼いていきます。やがて台所が鮮烈なスイカ香に覆われました。

焼き上がりました。上から井田川、双六川、高原川9月、高原川8月産です。

早速頂いてみましょう。いただきま~す

……!! マジか、全然、違う……!

まず高原川8月産、これは明確に骨が柔らかいです。脂のノリはさほどではなくさっぱりとしていて、アユらしい香りも弱くはありませんがマイルド。身はホクホクしていて内臓の苦味もそこまでではありません。頭までまるごと苦もなく食べられます。

高原川9月産、こちらも8月のものほどではないですが骨は柔らかく、中骨ごと食べても口に障りません。一方でアユの香りはしっかりとあり、脂が乗ってジューシーです。身は8月のものと比べると締まっており、ホクホクですがギュッと濃縮された感じがします。

双六川産はまず目につくのは顔の小ささ。体長の割に小顔で等身の高いシルエットをしています。骨事態も結構柔らかく、この中では一番「まるごと食べやすい」です。身質はホクホクしていて脂のりはよいほうかなと思います。

井田川産は身質がこれまでと全く異なり、プリプリしています。サケとタラくらい違う……と言ったら言いすぎかもしれませんが、まるで別の魚に感じるくらい違います。骨も固く、よく焼いても頭は固くて食べづらいです。アユの香りは強烈の一言で、内臓の苦味も鮮烈です。好きな人にはたまらんだろうな

もんじろう商店さんに感想をフィードバックすると、以下のような説明をいただきました。

・高原川、支流の双六川は神通川に注ぐまでに4箇所のダムがあり、海からの天然アユの遡上はなく、琵琶湖産の稚アユを放流しているため骨は柔らかい

・8月初旬の鮎はあっさりしている。盆を過ぎた辺りから産卵を意識し始めて成熟し、脂のノリが良くなる。琵琶湖産のアユは産卵が早い傾向がある

・生活排水浄化場の整備により昔に比べると水質が良くなっており、それに伴い苔の質も良くなっているのであっさりとした味の鮎になる。苦味が強い鮎が好きな方は物足らないと言うお話もある

・双六川は上流に工場が無く、集落の人口も少ないため水質は非常に良い。夏でも水温が低いのでアユもあまり大きく成長しない

・井田川上流野積川も生活排水は少なく、キレイな流れなので味は良い。神通川から遡上してきた天然物のアユで、骨も硬く鱗も荒いのが特徴。「1番アユらしい味」。

なるほど、味の根拠としては非常に納得の行くもののように感じます。

後ほど他の個体で再度試してみましたが、いずれも食べ分けることができました。同じ「神通川流域」のアユでも、環境やルーツによってこれほど味が変わるものなのかと非常に驚かされました。

京極さんが鼻水吹いて号泣してしまう気持ちもまあ分かる。でも自分には「ふるさとのアユ」が無いからなぁ……室見川のアユもっと食っときゃよかったわ。

もんじろう商店さん、本当にありがとうございました!

-logo1-3.png)

コメント

鮎いえば、ラーメン発見伝の鮎煮干しラーメンの再現したら、面白いですね。